図面で描いた“水の流れ”は、現場でどう動く?ブリヂストン化工品ジャパン様と学ぶ水理計算の世界

9月18・19日の2日間、ブリヂストン化工品ジャパン株式会社様をお招きし、技術研修会を開催しました。今回のテーマは「水理計算」。設計図面で描いた水の流れが実際の現場ではどう動くのかーそんな設計のその先を考える実践的な学びの場となりました!

設計図と現場の繋がりを意識する

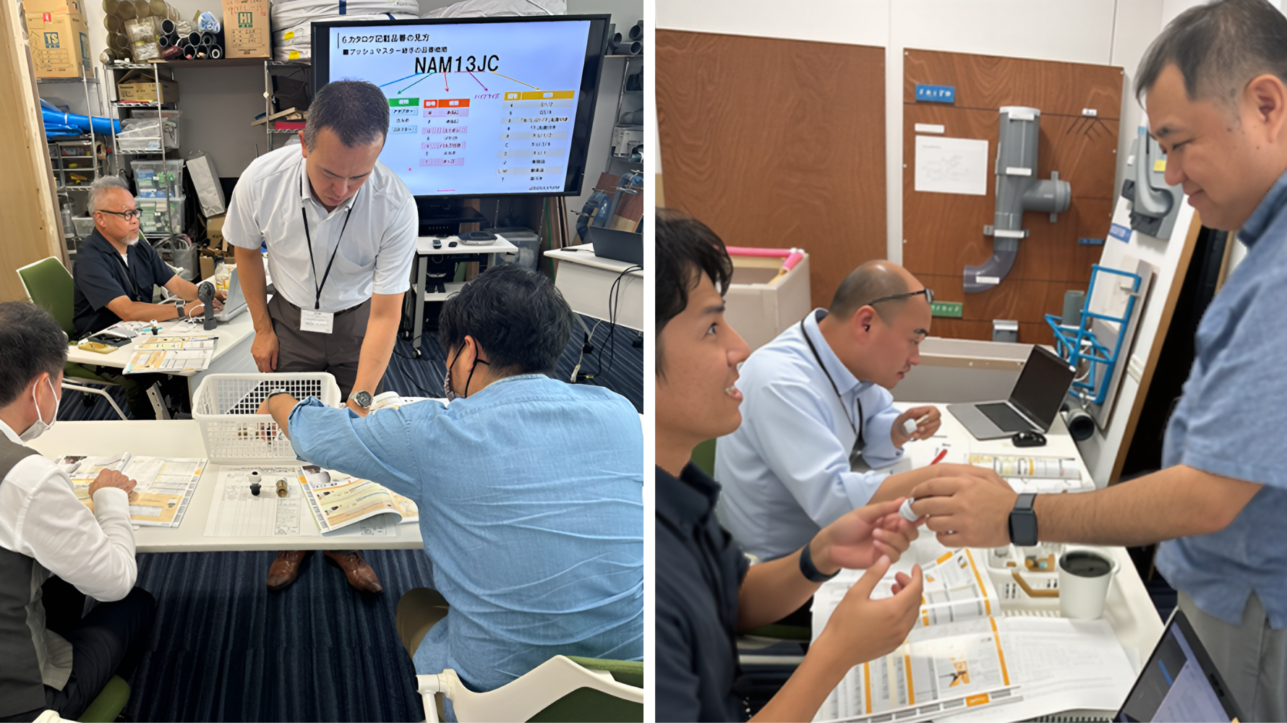

研修は、ブリヂストン様の会社紹介からスタート。配管事業の歴史や、樹脂管のメリット、ヘッダーの設置位置など、設計に欠かせない基礎知識を丁寧に解説いただきました。

続いて、カタログを使った継手の選定・接続体験へ。テーパーねじや平行ねじなど、種類ごとの特徴を学びながら、実際に手を動かして接続を試みることで、図面上の記号が“現場でどう使われるか”を具体的に理解することができました。

水理計算を通して広がる設計者としての視野

後半では、実際の物件をもとに水理計算を実施。今回の物件は3階に設置した浴室シャワーがある物件。シャワーの水圧について、水道局の基準や配管の摩擦、継手の数など、さまざまな要素を検証しました。

「配管口径を変えるとどうなる?」「継手を減らすと水圧は?」といった、設計変更の判断軸を学びながら、設計者として現場を想像する力を育てる時間となりました。

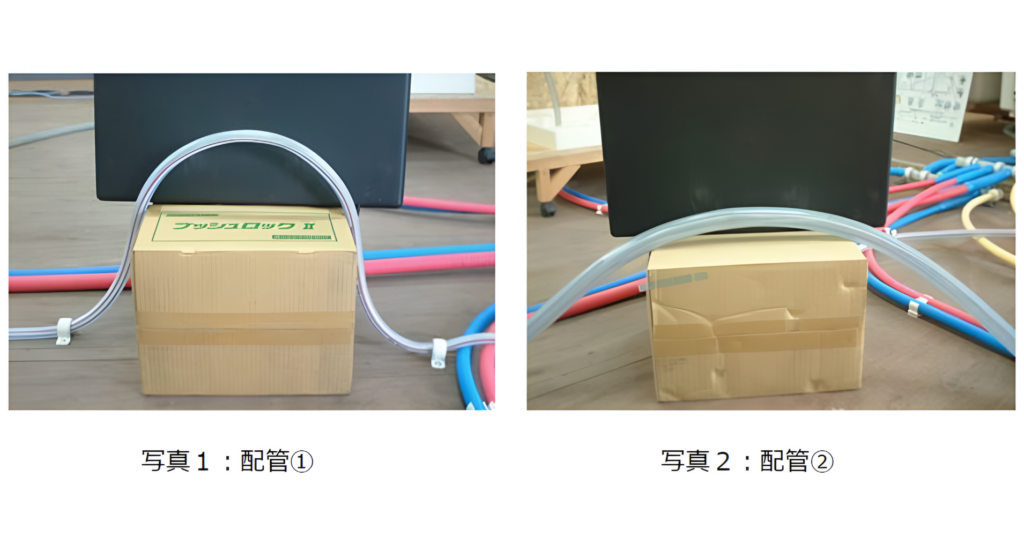

また、鳥居配管とエアだまりについても学びました。鳥居配管とは、配管の途中に立ち上がりがある構造のことで、その高い部分に空気が溜まりやすくなります。これが「エアだまり」と呼ばれる現象で、水の流れを妨げる原因になります。

研修では、立ち上がりの高さが高くなるほど、残留エアを押し出すために必要な流水量(=開栓時間)が多くなることを実際の検証結果をもとに学びました。設計時にこうした現象を考慮することで、使用時の不具合を防ぎ、住まわれる方の快適さにつながる設計が可能になります。

参加者の声から見えた気づき

研修後の感想では、「施工不良の事例紹介がとても参考になった」「水理計算の考え方が業務に活かせそう」といった声が多数寄せられました。

中でも印象的だったのは、「水圧が失われる仕組みを理解できたことで、実際に住まわれる方の使い勝手や快適さまで意識して設計できるようになった」という声。

図面を描くだけでなく、その先にある“暮らし”を想像する視点が育まれたことは、設計者として大きな一歩だったのではないでしょうか。

最後に

「水理計算」という一見難しそうなテーマでしたが、講師の皆様のわかりやすい説明と、実践的なプログラムのおかげで、参加者一人ひとりが“設計のその先”を考える力を育むことができました。

ブリヂストン化工品ジャパン様、今回もありがとうございました。

今後も、現場で役立つ知識を楽しく学べる研修会を企画してまいります。